人社薈萃・培育人才・跨域交流

「國家科學及技術委員會人文社會科學研究中心」以促進國內人文及社會科學學術發展為宗旨,致力於完善學術環境,提升學術能量,發揮人文及社會科學之價值。

最新消息

影音專區

前往官方Youtube頻道

arrow_forward_ios

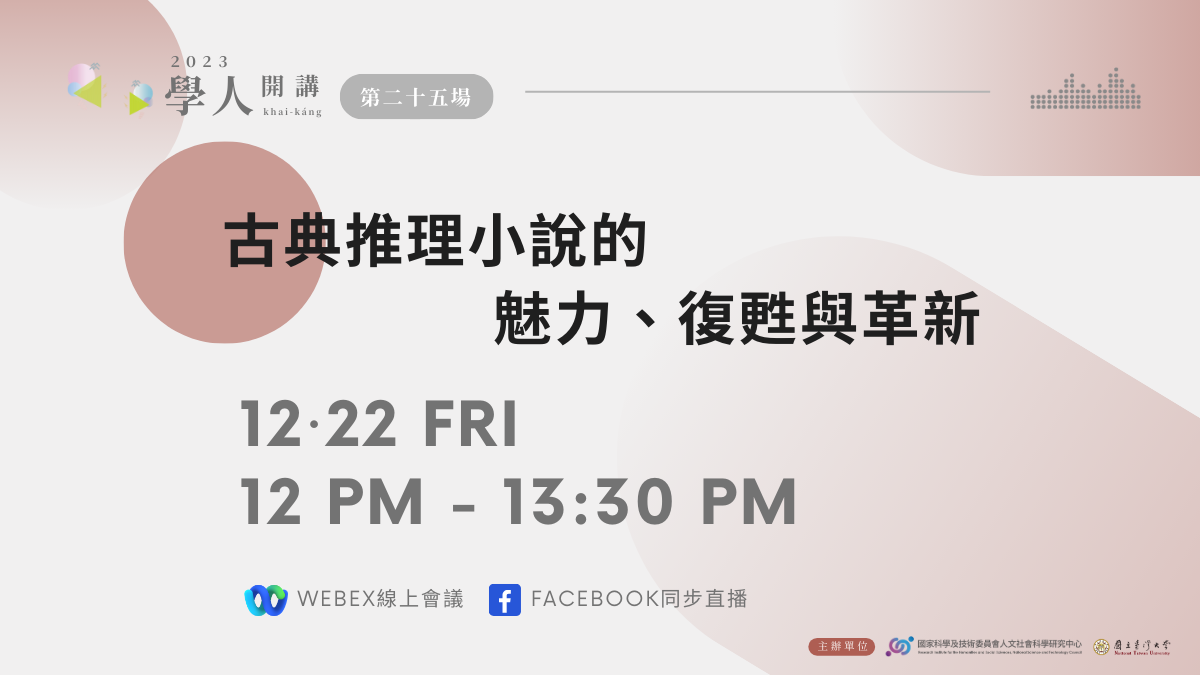

【學人開講】古典推理小說的魅力、復甦與革新

點擊觀看

arrow_forward_ios

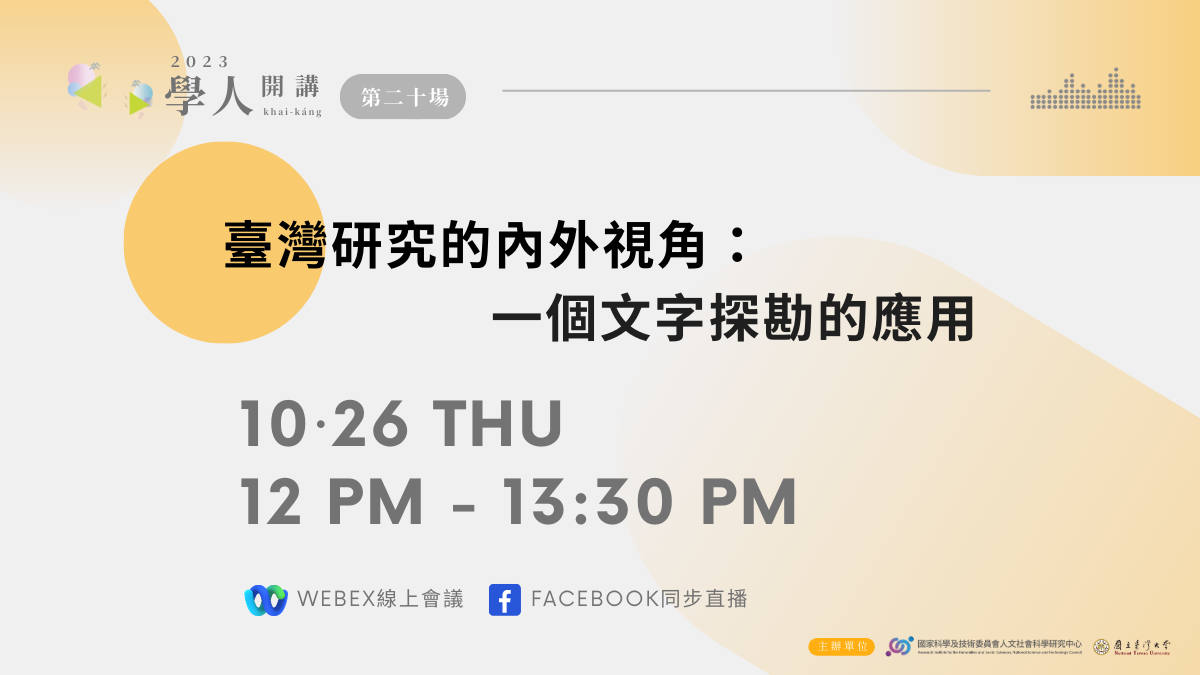

【學人開講】臺灣研究的內外視角:一個文字探勘的應用

點擊觀看

arrow_forward_ios

前往官方Youtube頻道

arrow_forward_ios